プロ野球の応援が好きだ。

そういう人はけっこう多いだろう。それもそのはず、日本ではプロスポーツと言えば野球が一番人気だ。

しかし、都市対抗野球が好きだ、という人は、結構少ないのではないか。少なくとも僕は、先輩に誘われるまで、耳にした程度の機会しかなかった。

都市対抗野球とは、毎年夏に開催される社会人野球の大会である。昭和2年(1927年)に神宮球場で第一回大会が開かれ、その歴史。1934年に発足したプロ野球よりも長い。

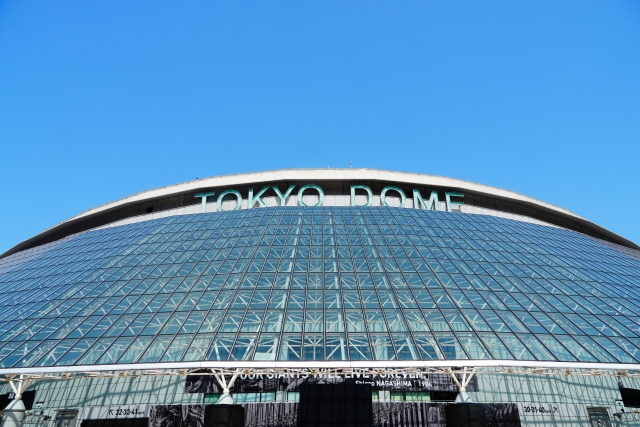

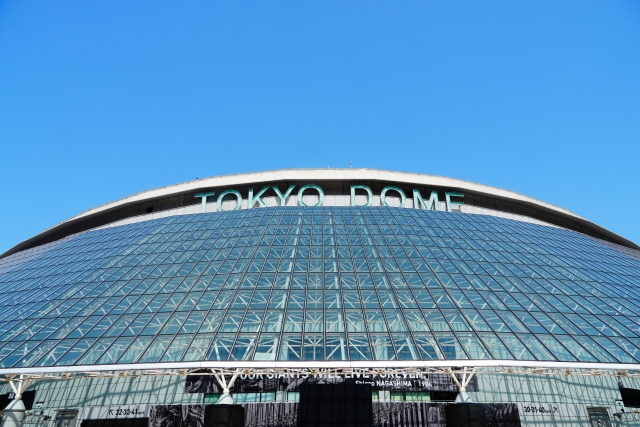

都市対抗野球大会は、秋に開催される日本選手権大会と並ぶ社会人野球の2大タイトルで、その中でも最高峰の大会と言っていい。出場チームは各企業やクラブが各地区から予選を勝ち抜くなどして出場権を獲得し、各都市を代表して戦う。今は毎年7月ごろに東京ドームで開かれている。

そんな都市対抗野球大会だが、職場の先輩に誘われて足を運ぶまでは、謎めいた存在でしかなかった。しかし、一度足を運んでしまったが最後、完全に沼にハマってしまったのだ。

なぜハマってしまったのか。その理由と魅力をお伝えしたいと思い、この記事を書くことにした。

異常なコストパフォーマンス

まず、都市対抗野球のすごいところは、「タダ」で試合が観られるというところにある。

試合の際、ドームの企業ブースでは企業が購入している「チーム券」が配られる。プロ野球であれば数千円するであろう席に座らせてもらえる。

さらには、応援グッズや応援タオルなど、プロのチームであれば同じく数千円するであろうグッズすら無料で貰える。

ヤマハやENEOSの観戦でもらえるタオルなんて、今治タオルなのだからちょっと意味が分からない。

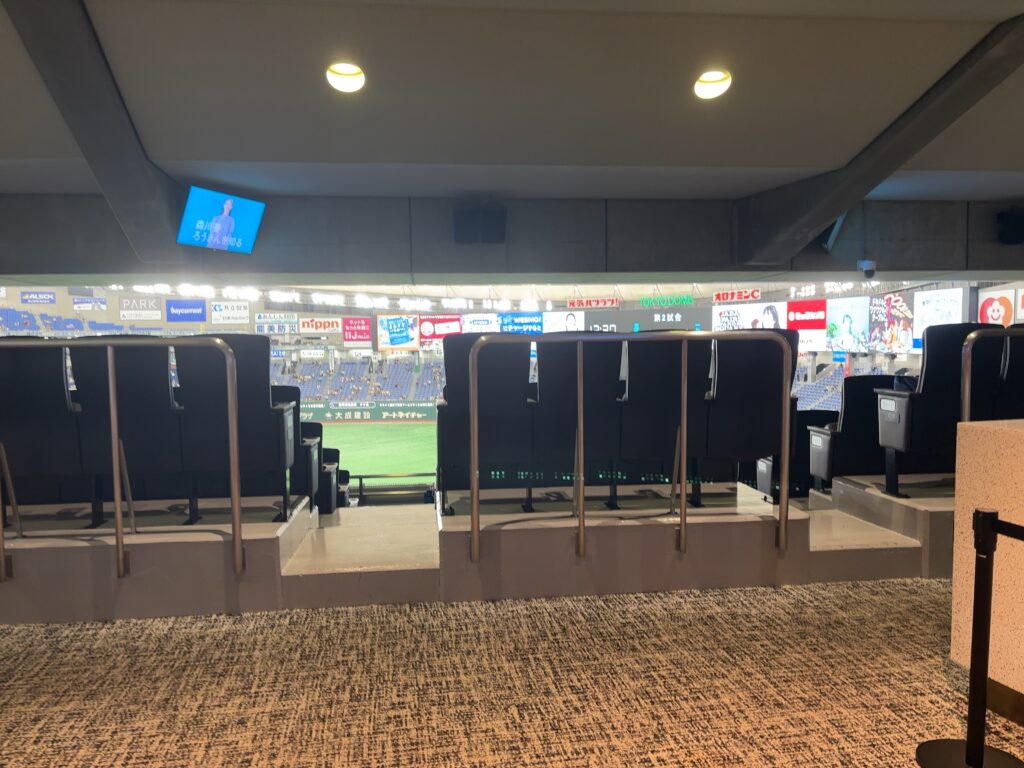

もちろん、有料の指定席券を購入すれば自分の好きな席で見ることができる。しかしこれも格安で、ドームのプレミアムラウンジのバルコニー席ですら2000円もしないレベルである。空調も効いていて、野球を見ながらカーペットの敷かれたラウンジで贅沢な時間を過ごすことができる。

涼しいドームにタダ(もしくは同然)で入れて、しかもグッズも貰えて、野球の試合も見ることができる。

その他にも、通好みな魅力はいろいろある。都市対抗で輝きを放ってプロ入りする選手や、大学やプロから社会人入りする選手もいて、彼らを追いかけるのも楽しみの一つだ。

また、地区予選で敗れたチームの選手が補強選手として(最大3人まで)チームに参戦できる補強制度もあり、かつてのライバルが今日の味方となり、ともに輝くさまを目の当たりする。

これだけでもエンタメとして信じがたいほどのコストパフォーマンスなのだが、それだけではない。

応援だけでもヤバい

スポーツ観戦の魅力と言えば、手に汗握る試合を観るのも楽しいのだが、それと同じくらい魅力的なのが応援だ。

プロ野球の応援も、学生野球の応援もそれぞれ特徴的で、それぞれの良さがあるのだが、社会人野球の応援は独特だ。一言で言ってカオスだ。

スタンドに緑のお立ち台がドームにどでかく設置され、社員で構成された応援団員やチアリーダーなどによる応援団が結成され、企業・地区のプライドを賭けた応援合戦が行われる。

また試合前後には丁重なエール交換も行われ、一見バンカラで東京六大学野球の応援に似たスタイルに見える。おそらく六大学野球から派生したスタイルであることは間違いないだろう。

しかし、企業や地域のカラーを取り込んで、お立ち台の上は都市対抗ならではの異様な光景を呈している。

突然武将が出てきたり、地域のゆるキャラが踊り狂ったり、ドラマーが超絶技巧を披露したり、はたまた自動車会社のチームの巨大な車のぬいぐるみが舞い、製紙会社となればティッシュが宙に掲げられていることもある。

ブラスバンド陣によって、独自のチャンステーマが演奏され、スタンドをかき乱すように拡声器を持った応援団のお姉さんが絶叫し、歌い散らかしている。絶妙に音程がずれているのはご愛嬌。

7回のラッキーセブンでは、各々の企業の社歌や応援歌が演奏されるのだが、起立したとたん、外野席が真っ白に染まった光景を目にした。

「なんかのユニフォームか?」と思って目を凝らしてみると、そのほぼ全員が白いワイシャツを着たサラリーマンであった。

関東の大企業チームにもなると、社員や地元住民を巻き込んだ一大応援勢力が文字通りドームを埋め尽くす。その迫力と音圧は筆舌に尽くせない。

Youtubeにアップされたトヨタとの決勝戦の「JFEポパイ」の迫力ときたら、敵チームだったら恐怖で震え上がってしまいそうなほどである。

通底する「重み」

述べてきた通り、「タダで見れて」「しかも応援もカオス」という、なんともクレイジーで愛すべきコンテンツなのである。しかし、そこには、通底するなんとも言えない重みがある。

「都市対抗は、深く重い」という言葉がある。

それは、高校野球や大学野球とも違う、社会人としての重みだ。

都市対抗に出場する社会人選手たちは、社会人として、企業に所属して野球をしている人々である。プロ選手のように、プレーそのものだけでお金を稼いでいるわけではない。

もちろんチームや雇用形態にもよるが、社会人野球の選手たちは、会社員として業務を行いつつ、野球の練習は残った時間で行うといった二足のわらじを履くこともある。

社員である以上、都市対抗で結果を残せるかどうかというのは、選手のキャリアや生活に直結することでもある。

企業が合理化を進める中で、企業の野球部も統廃合を繰り返してきた。経営状況しだいでは、野球部が廃部になってしまうことすらある。選手たちは、そんな重圧を背負っている。

重みを背負っているのは選手たちだけではない。

いざ大会に出場すると、社員たちや家族たちは時に仕事返上で駆け付け、空調の効いたドームの空気が熱気を帯びるほどの声援を送る。これほどまでに社員がひとつになるという瞬間は、今の時代、そう多くはないのではなかろうか。

都市対抗で輝かしい勝利を掴み取れば、それはそのまま社員の士気に直結する。スポーツには、それほどまでに人々の心を一つにする不思議な力がある。

都市対抗は、ただの野球の試合ではなく、企業のプライド、そして選手、社員やその家族の生活を背負った戦いでもあるのだ。それは高校野球や大学にはない重さである。

「重い」からこそ「自由」がある

だが、都市対抗ならではの「重さ」は、その魅力を損なうものではなく、むしろ倍加させるものだ。なぜなら、「責務を負うこと」は「自由」と表裏の関係にあるからだ。

都市対抗に足を運ぶ社員たちは、社会人としての重い責務を背負って日々働いている人たちだ。

社会人である以上、社会人としてのルールに縛られて、踏み外さないように生きていくほかはない。ミスは生活の崩壊に直結する。

そんな緊張した日常があるからこそ、仲間たちの熱いの戦いを見守り、ビールを飲み、全社一丸となって盛り上がる一日は特別な意味を帯びる。

そのはっちゃけ具合は、仕事終わりの冷えたビールのように、責任を知るオトナのみが味わえる類のものだ。大学野球の盛り上がりともまた違う。

お笑いに「緊張と緩和」が必要なように、社会人の人生にも、「緊張と緩和」が必要だ。

都市対抗は、そのどちらも兼ね備えた、人生のようなエンターテインメントである。

たとえ社員でなくとも、企業の誇りをかけた熱くて重い戦いと、個性あふれる応援合戦には心を動かされるはずだ。

終身雇用が過去の話になったいま、スポーツで会社一丸、というのは古いかもしれない。それでも、都市対抗というコンテンツが存続しているのには理由があるはずだ。

それは都市対抗野球が、社会人という重さと自由を象徴するコンテンツだからなのかもしれない。

コメント